Le Conseil Economique, Social et Culturel de l’Union Africaine (ECOSOCC UA), a tenu un Dialogue interrégional des Organisations de la Société Civile à Malabo, Guinée équatoriale, en marge de la 47e Session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine. Nous y étions, pour amplifier les voix d’acteurs·rices engagé·e·es, avec une mission : faire entendre, au cœur de l’Union africaine, une voix féministe, enracinée dans les réalités vécues par les femmes et les filles d’Afrique de l’Ouest.

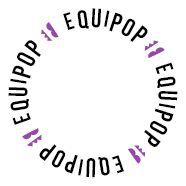

L’Union africaine tenait la 47e Session ordinaire du Conseil exécutif et la 7e Réunion de coordination à mi-parcours (MYCM) à Malabo, en Guinée équatoriale, du 10 au 13 juillet 2025. Dans cette dynamique, l’ECOSOCC UA organisait un Dialogue interrégional des Organisations de la Société Civile (OSC) sur les défis communs et les opportunités en matière de consolidation de la paix le 7 juillet, suivi du Forum citoyen ECOSOCC 2025 les 8 et 9 juillet 2025. Ce Forum Citoyen était consacré à la démocratie, à la paix, à la justice réparatrice. Trois jours intenses, où Equipop, aux côtés d’une délégation de représentant·e·s 5 pays membres du Réseau Alliance Droits et Santé, a plaidé pour que la justice de genre soit au centre des engagements politiques africains.

Quand on parle de paix, parlons aussi de violences sexistes !

Dès la première journée, consacrée à la paix et à la sécurité, notre positionnement a été clair : aucune paix durable n’est possible sans la reconnaissance des réalités des violences sexistes et sexuelles, sans une prise en charge globale des survivantes, et sans leur pleine inclusion dans les processus de réparation et de mémoire. ». Les femmes sont à la fois les premières exposées aux violences et les premières porteuses de solutions. Lors des plénières, mais aussi dans les échanges informels, nous avons mis en avant le rôle central des femmes dans les processus de prévention, de médiation et de reconstruction post-conflit. Les violences sexistes et sexuelles (VSS) doivent être reconnues comme un enjeu politique à part entière, indissociable des discussions sur la paix. Nous avons défendu une lecture féministe de la paix, qui refuse de séparer sécurité physique, reconnaissance politique et justice sociale. Une paix sans transformation des structures patriarcales reste une paix fragile. Les solutions pour prévenir et résoudre les crises sécuritaires notamment en Afrique de l’Ouest et au Sahel doivent être contextualisées, basées sur une cartographie des conflits et une analyse approfondie de leurs causes. Par conséquent, elles ne peuvent être complètes sans la contribution active et collective des femmes et des jeunes dans leurs diversités, acteur·trice·s clés de la transformation sociale et politique.

Réparation, pouvoir et vérité

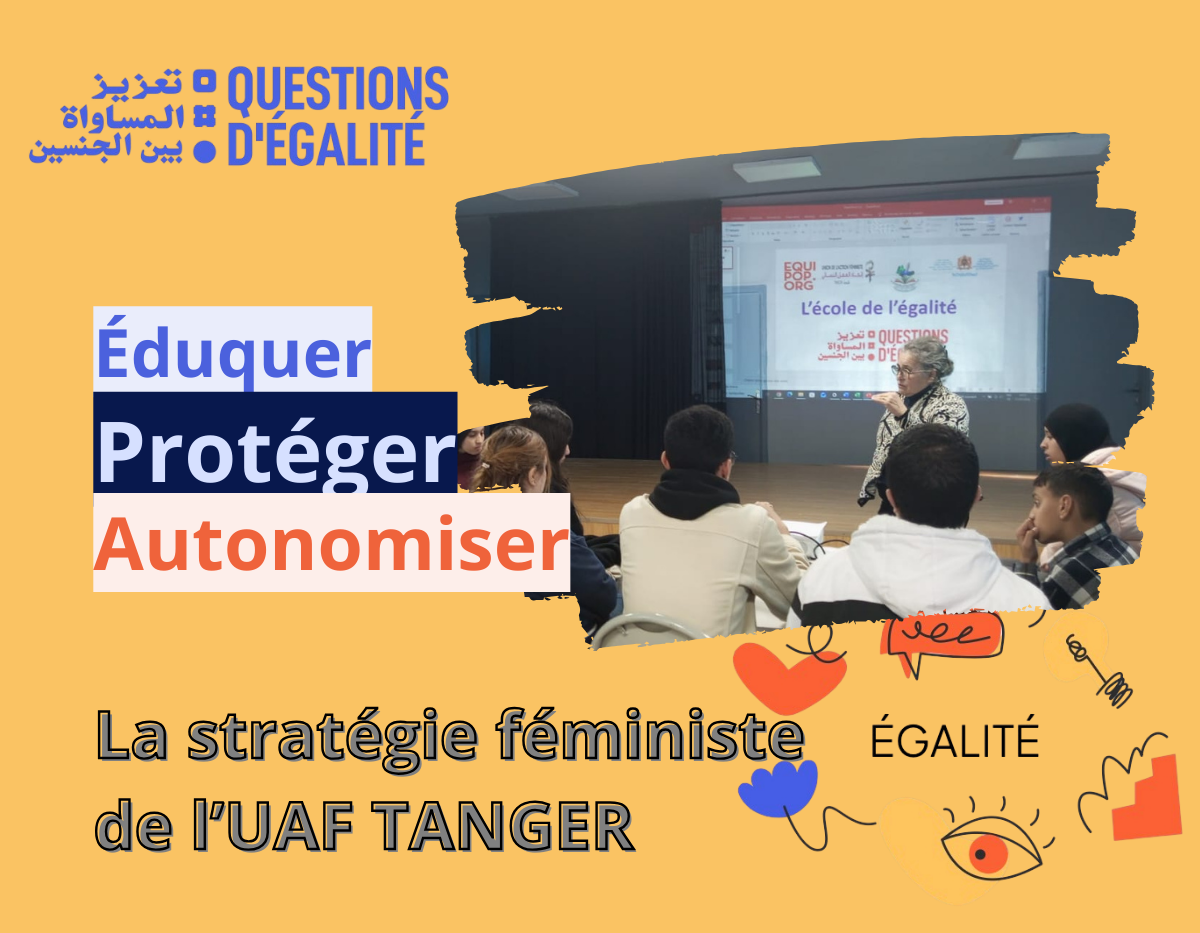

Le thème central du Forum, “Reimagining Democracy and Advancing Reparative Justice”, a donné lieu à des débats riches sur les héritages coloniaux, la dette et les inégalités structurelles. Pour nous, cette réflexion ne peut se faire sans une lecture genrée des injustices historiques et contemporaines. La réparation n’est pas un acte symbolique, mais un geste politique. Elle ne peut être pensée sans partir des vécus des femmes premières concernées, de leur besoin de reconnaissance, de justice, mais aussi de réformes concrètes : accès aux soins, justice efficace, sécurité, autonomie. À travers notre campagne régionale menée avec Alliance Droits et Santé, nous avons réaffirmé l’importance de la Convention UA sur l’Élimination des Violences à l’Égard des Femmes et des Filles, récemment adoptée, une avancée historique pour laquelle nous avons plaidé pour qu’elle devienne un outil de transformation.

Gouvernance, climat, santé, intelligence artificielle : les droits des femmes au cœur de l’avenir

Les discussions du dernier jour ont porté sur les enjeux transversaux : changement climatique, fiscalité, intelligence artificielle, souveraineté sanitaire. Les constats sont clairs :

- Les femmes sont en première ligne face aux crises climatiques, mais absentes des négociations.

- Le sous-financement des systèmes de santé pèse d’abord sur leur santé sexuelle et reproductive.

- Les technologies ne sont pas neutres : elles reproduisent les exclusions existantes.

Une action collective, une parole ancrée

À Malabo, nous n’étions pas seules. Nous étions avec les membres d’Alliance Droits et Santé, réseau mobilisé dans six pays d’Afrique de l’Ouest. Ce Forum a été l’occasion d’amplifier notre campagne régionale, de rencontrer des partenaires clés, de construire des passerelles vers d’autres espaces de mobilisation continentale. En tant que membre active d’Alliance Droits et Santé, Equipop a contribué à une parole collective, ancrée dans le terrain, portée aussi par des organisations féministes francophones d’Afrique de l’Ouest. Nous avons défendu :

- Une vision politique de la justice réparatrice, qui inclut les VSS comme violence systémique à combattre.

- Une approche féministe de la démocratie, fondée sur la redistribution du pouvoir et la reconnaissance des savoirs situés.

- Une solidarité transnationale, indispensable pour faire face aux mouvements anti-droits, aux coupes budgétaires, et au rétrécissement de l’espace civique.

- Encore trop peu de femmes étaient visibles sur les panels d’ouverture, et encore trop peu de voix ouest-africaines francophones assistent à ce type de rassemblements continentaux.

- L’interprétation simultanée, essentielle dans un espace multilingue continental, était parfois défaillante, excluant de fait une partie des participant·e·s du débat interrogeant ici le respect de la justice linguistique.

- Et malgré la richesse des mobilisations féministes sur le terrain, la société civile féminine restait globalement sous-représentée.