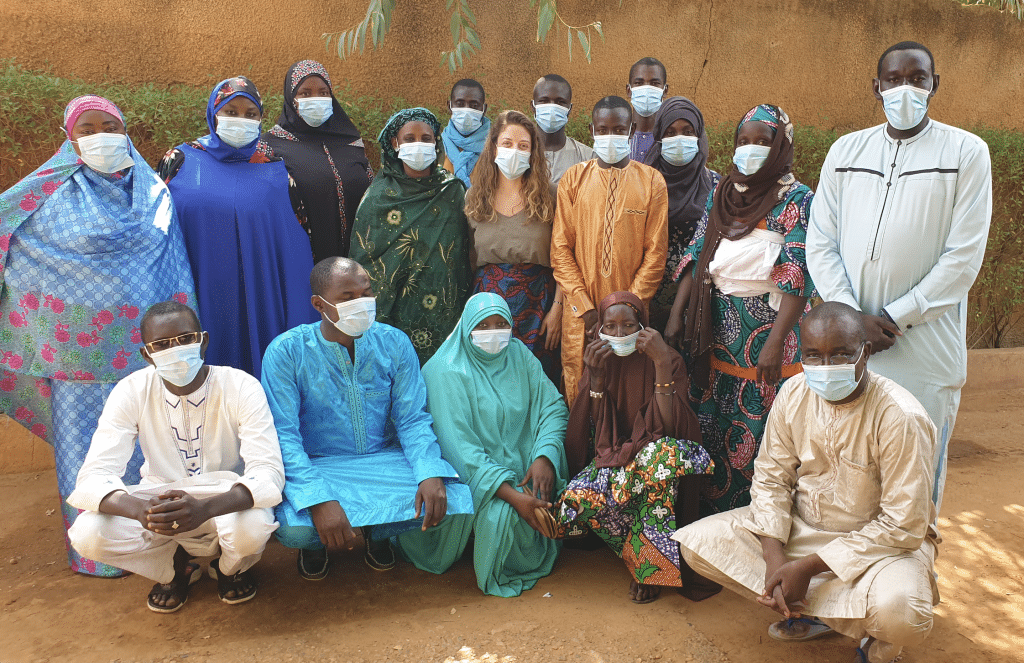

En 2025, trois Lab d’incubation ont été organisés par Equipop dans le cadre du projet C’est la vie ! (CLV 2), à Ouagadougou, Abidjan et Niamey. Ces ateliers, animés avec la méthodologie participative EquipopLab, ont réuni des membres des Ratanga Clubs, des organisations de la société civile, des partenaires institutionnels, les consultantes féministes du projet, ainsi que des points focaux du RAES et Solthis partenaires du consortium.

L’objectif : faire émerger des projets de plaidoyer sur les Droits et la Santé Sexuels et Reproductifs (DSSR), avec une approche genre et féministe.

Ces projets portés par et pour les jeunes sont centrés sur leurs réalités et entrent en résonance avec les campagnes de communication communautaire menées simultanément par le RAES dans les trois pays.

Des espaces d’apprentissage et de co-construction pour accompagner les jeunes dans la revendication de leurs droits

À travers des outils créatifs et des échanges collectifs, les participant·e·s ont participé à une session d’apprentissage sur le plaidoyer, avant de co-construire des actions concrètes et contextualisées, en lien avec les dynamiques locales et les défis spécifiques à chaque pays. En effet, les Lab d’incubation ont été organisés dans des contextes nationaux particulièrement sensibles.

- En Côte d’Ivoire, l’approche communautaire s’est imposée à l’approche des élections présidentielles d’octobre 2025 pour limiter toutes perturbations des activités co-construites.

- Au Niger, la situation humanitaire et la reconstruction des politiques publiques en cours limite les posibilités d’interactions avec les autorités au niveau nationale, poussant les jeunes à se tourner vers les leaders communautaires comme cibles premières des mobilisations.

- Au Burkina Faso, la situation exige de la part des partenaires de la créativité pour mener des actions de plaidoyer, mais le dialogue avec les autorités nationales est toujours fluide

En renforçant la cohésion entre les membres des Ratanga clubs et en misant sur l’intelligence collective, ces ateliers ont permis de renforcer les alliances et de faire émerger une vision commune du changement : féministe, ancrée dans le quotidien des jeunes, et tournée vers la justice sociale.

Des projets pour bousculer les normes et les rapports de pouvoir

Burkina Faso : L’éducation à la vie familiale comme levier de lutte contre les grossesses précoces et non désirées.

Le plaidoyer vise à travers la mise en place d’un groupe technique réunissant acteur·rice·s institutionnel·le·s, OSC et jeunes, la co-rédaction d’un arrêté ministériel à adopter pour institutionnaliser l’Éducation à la Vie Familiale (EVF) dans tous les établissements publics du pays d’ici juillet 2026. En effet, malgré l’existence de modules EVF, ceux-ci ne sont pas encore systématiquement intégrés dans le système éducatif. En parallèle, une mobilisation citoyenne est prévue à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, avec des jeunes ambassadeur·rice·s formé·e·s et engagé·e·s, via une pétition publique.

Côte d’Ivoire : Politiser les menstruations

Face aux tabous sur la santé menstruelle et au silence pesant sur cette réalité vécue par des millions de personnes menstruées, les jeunes portent une démarche de visibilisation et de déstigmatisation. Formations, émissions radio participatives, dialogues communautaires, événements de rue et interpellation des chefs communautaires, autant d’actions qui visent à libérer la parole, changer le lexique et pousser les institutions à reconnaître les menstruations comme un enjeu de santé publique, de dignité humaine et de justice sociale.

Niger : Renforcer les communautés face aux violences sexistes et sexuelles

Le projet vise à influencer les autorités communautaires de Maradi et Niamey pour qu’elles renforcent les mécanismes de prévention, de qualité de la prise en charge et d’accompagnement des survivant·e·s des violences sexistes et sexuelles À travers des formations, des productions radiophoniques, des dialogues intergénérationnels et une cartographie des ressources, ce plaidoyer vise à transformer les normes sociales et les rapports de genre, en s’appuyant sur les dynamiques locales, en faisant des leaders communautaire des allié·e·s et en mettant les survivant·e·s au centre de la démarche.