– Solidays 2025 “Braquer le patriarcat” : face à la montée de l’extrême droite, soutenir les solidarités féministes !

Du 27 au 29 juin 2025, Equipop a participé au festival Solidays, organisé par Solidarité Sida à l’Hippodrome de Longchamp. Pour cette sixième participation, et dans un contexte politique mondial marqué par la régression des droits humains, notre équipe, accompagnée des bénévoles engagé·es de l’Équipe Hope, a proposé un stand interactif et militant sur le […]

– IMAGINER ENSEMBLE UNE CAMPAGNE POUR TRANSFORMER LA PAIX ET LA SÉCURITÉ

Et si on imaginait ensemble à quoi pourrait ressembler une campagne ambitieuse et collective pour transformer les politiques de paix et de sécurité en Afrique de l’Ouest ? C’est le pari qu’ont relevé une trentaine de participant·e·s venu·e·s du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Niger, du Sénégal, Togo, du Tchad mais […]

– Féministes en Action : l’importance de soutenir financièrement les organisations féministes

Lancé début 2022, le projet Féministes en Action (FEA) a été porté par CARE France, Equipop, Oxfam France, le Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed), le Fonds pour les Femmes Francophones (XOESE) et l’Initiative Pananetugri pour le Bien-être des Femmes (IPBF). Il s’est achevé en avril 2025, après trois années d’engagement aux côtés des […]

– RÉÉCRIRE LE RÉCIT DES MENSTRUATIONS : DU STIGMATE À LA DIGNITÉ MENSTRUELLE

Le 28 mai est la Journée mondiale de l’hygiène menstruelle. Une occasion importante… mais il est temps d’aller plus loin. Parler d’”hygiène”, c’est rester coincé·es dans une approche sanitaire, biomédicale, souvent culpabilisante. Ce que nous portons à travers le projet Sang pour Sang : Uni·e·s pour la dignité*, dans neuf pays en Afrique, en Asie […]

– Face au « backlash » et au trumpisme, n’abandonnons pas la diplomatie féministe française

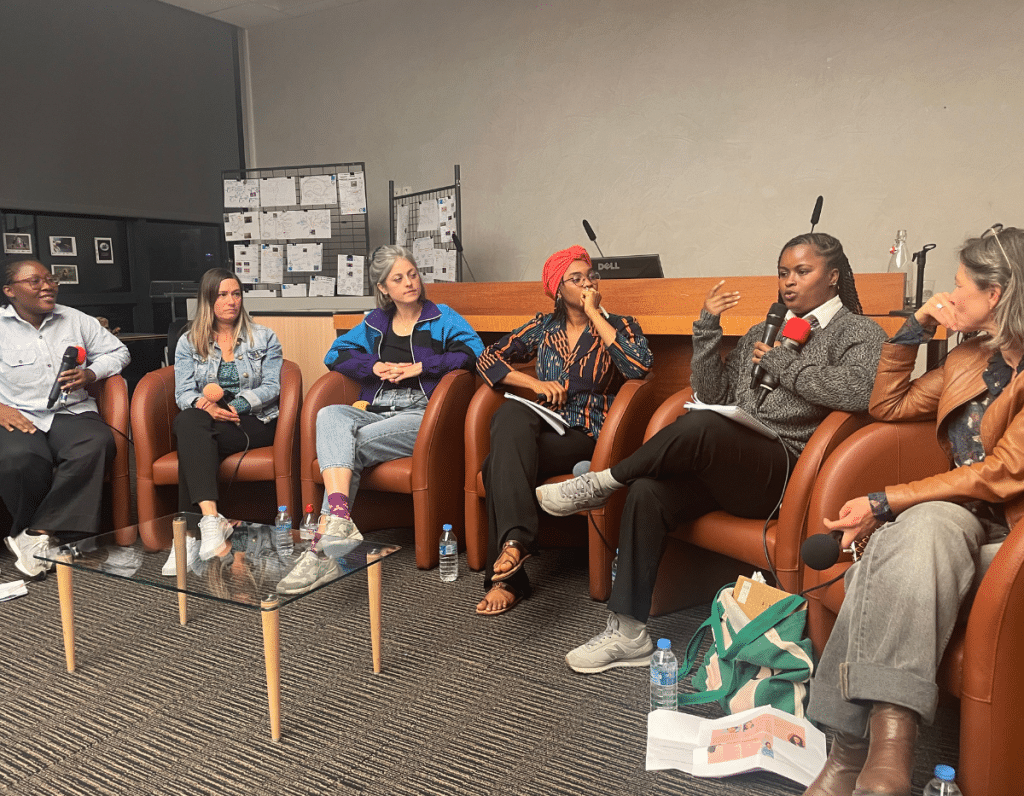

– Femmes & Médias : les rencontres de l’Égalité

Le 25 février 2025, Equipop, Prenons la Une ! et La Fronde, en partenariat avec le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), organisent une journée de réflexion et d’échanges entre journalistes, rédactions, expertes et associations féministes françaises et internationales. Une rencontre essentielle pour débattre des défis actuels des médias et de leur rôle face à […]

– Violences Sexistes et Sexuelles : pour une éducation féministe des enfants et des adolescent·e·s ! – Sororités Francophones x Brisons le Silence

Comment permettre aux enfants et aux jeunes adultes d’identifier les violences ? Comment parler de genre et de sexualité en milieu hostile ? Les enjeux d’éducation populaire féministe, en particulier l’éducation à la sexualité, étaient au coeur de la conférence “Violences sexistes et sexuelles : pour une éducation féministe des enfants et adolescent·e·s !” organisée […]

– Colère et joie militantes : des émotions au cœur de nos luttes

Les émotions sont au cœur des luttes militantes, en particulier dans le féminisme. La colère et la joie sont deux sentiments souvent vécus par les militantes, mais leur rôle et leur impact diffèrent. La huitième édition du cycle Sororités francophones a permis de mettre en lumière la place et la légitimité de l’expression des émotions […]

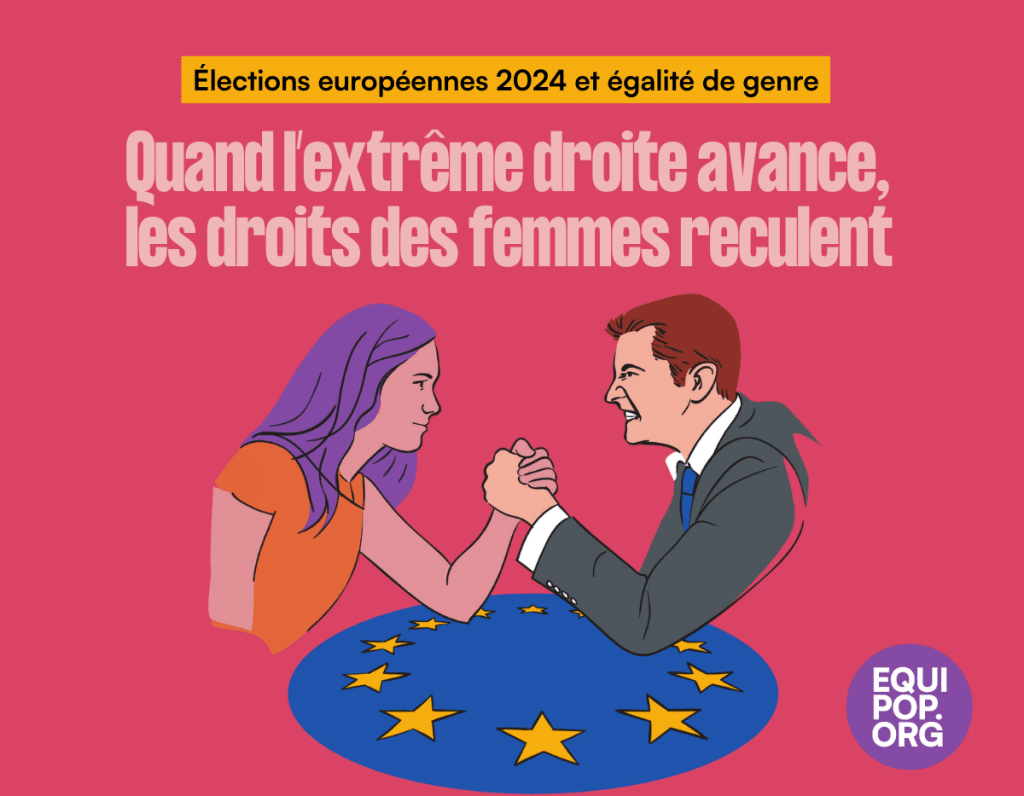

– Quand l’extrême droite avance, les droits des femmes reculent

À l’approche des élections européennes, Equipop, association féministe de solidarité internationale, alerte sur les dangers de la montée de l’extrême droite en Europe, en particulier pour l’égalité de genre et les droits fondamentaux des femmes et des personnes LGBTQIA+.

– Au Sénégal, ABOYA mobilise pour une meilleure protection des femmes et jeunes filles infectées et affectées par le VIH

L’association des femmes et filles infectées et affectées par le VIH, And Bokk Yaakaar (ABOYA) s’emploie à mettre en place un cadre de concertation pour un environnement favorable pour les jeunes filles infectées et affectées par le VIH. Avec le concours de l’AFD à travers le projet Féministes en Action, ABOYA a mis en œuvre des […]